-

破土工作室:在香港做一名左翼青年是怎样的体验

关键字: 左翼香港青年节左派【破土编者按】5月4日报道,在许多人眼里,香港是购物天堂、世界金融中心。然而似乎很多人已经忘了这个“弹丸之地”曾多次上演激昂的社会运动:1925年的省港大罢工、1967年的反英抗暴......无论是在历史上还是当下,无数香港青年前赴后继投身到社运之中,推动香港往更公平的方向前进。值此五四青年节,破土特推出一篇访谈香港左翼青年的文章,“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。”

“严格来讲,我想我不能算好左翼。”当笔者将采访主题缩略为简单粗暴的“左翼青年”四字时,“九零后”香港前线社工阿K发来一个吐舌头的Emoji。

作为标签贴在阿K身上的“左”字,在香港政治光谱中处于十分微妙的地位。

在“冷战”到达顶峰、社会运动在世界范围内风起云涌的20世纪50至70年代,“左”可以指代以霍英东、安子介为代表的一批“爱国实业家”,他们因倾力协助“红色中国”突破西方阵营封锁、打通国际关系、开展对外贸易而成为香港建制派鼻祖。

“左”同样可以指向“六七暴动”中受到“受到文化大革命”感召,在街头张贴大字报、向港英军警投掷土质炸弹的“左仔”。虽然从宏观上而言,这场以“反英抗暴”为主旨的运动,成就了香港第一部劳工法例,以及更加深远的社会变革。

1967年5月6日,香港左派在文化大革命的影响下,展开对抗英国殖民地政府(港英政府)的暴动。上图为挂着革命标语的香港中银大厦

反英抗暴运动中,香港左派在港督府门外挥动《毛主席语录》及高呼口号,这一时期,香港左翼占据香港总人口的比例一度高达四分之一

香港电影《老港正传》中男主角老港信仰马克思主义,思想也倾向于左派,可以说是1960年代香港左翼青年的一个缩影

但随着“小政府大市场”“积极不干预”成为香港经济腾飞过程中长期存在的发展共识,当年的“左仔”们被迅速边缘化。而林彬(香港商业电台主持人,“六七暴动”中因抨击左派暴力行为遭汽油弹袭击殒命)惨剧在港人心目中留下的阴影,使得团体或个人在政治参与中公然承认“左派”身份,成为一种冒险行为。

采访伊始,笔者因口误将阿K和他的志同道合者们称作“左派”,回应便是当机立断的纠正,仿佛有意与近半个世纪前同样投身工潮,姿态却更激进、更具有国家主义色彩的前辈们保持审慎的距离。

“和他们相比,我们的理念更加开放、多元。我们所定义的‘民主’,除去一种具体的政治制度以外,可能更多的是empower,是对社会底层的一种‘赋权’的过程。”阿K不紧不慢地说完。当日“收十”(晚十点下班)的他,声音听上去有些疲倦。

打开阿K所供职的那个劳工组织的网页,“经济活动以人为本”的宗旨,和“爱国”先行的香港传统左派政治团体工联会自然地形成了分野。在这个囊括不同领域的劳工组织中,阿K主要负责保安与物管,但事事亲历亲为的范围,早就超过了以上两个“在外界看来比较破烂”的行业。

阿K参与的最近一次行动,发生在新界W医院。一群外包清洁工“师奶”走出来罢工,要求争取与新员工同等的薪金、加班津贴、带薪用膳时间。此前,因为公司人手不够,她们长期超时超量地完成处理病人污物的工作,为保证收入,每天只在清洁房而非专用休息室用10至15分钟匆匆吃完午餐。

在劳工组织自身关于事件的报道中,一个“师奶”伸着一双被漂白水过度侵蚀的手掌说:“三十块(港元)做一个小时,要换来手烂!”;而另一个被选为谈判代表的“师奶”则直接对公司代表“开炮”,说她们并不是机器,要做人人都嫌弃的邋遢活。

不过,阿K对这场两天拿下的“漂亮仗”的讲述,除流程细节滴水不漏,时间线精确到一小时内,便再无起伏,上述富有冲击力的画面,更是销声匿迹,像是播报一条较长的电视新闻。在笔者的反复“诱导”下,他努力地回忆了很久,说如果有什么难以忘记,大约是凌晨2:30才休息6:45就要到达罢工现场组织行动,以及通天只吃掉一个杯面充饥,有些“夸张”。

伴随着对话的继续,这种“歪楼”的趋势更加明显,讨论“路线之争”的预期画风被拆解成一个个具体的罢工、维权案例,乃至于规划行动流程、沟通当事人、与公司方对话的具体操作技巧。阿K可以非常轻松地说出一年前一次公屋区走访行动的情况,30至40个屋村,400幢楼,他历历在目;但是每每提及新闻工作者最感兴趣的那类关乎个人情感与体验的经历,电话那头通常会陷入短暂的安静,旋即传来一声略显迟疑的“好像......也没什么吧。”

阿K介绍,前线社工最重要的,是成就一次行动,突出主体(工友)及其诉求,引导他们自主作出合理平衡的决定,并努力排除沟通与对话过程中情绪因素的干扰。与保持理性、冷静、专业相比,前线社工站在太明显的位置,或者过分强调自己的情感,都无异于喧宾夺主。

“这就是为什么,做劳工组织都会让人觉得不够‘激’,没什么光环,也都要被那些人矮化成‘左胶’了。”阿K语毕,无奈一笑。

阿K口中的“左胶”,脱胎于指代愚蠢、冥顽不化的广东话粗口“硬胶”,是他这一代成长于回归后的香港左翼青年获得的污名化称呼。

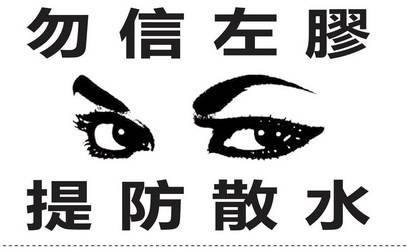

香港左翼青年被污名化为”左胶“

近年来的政治风暴中,类似上图的海报在香港广泛传播

当陆港之间的密集互动开始冲击香港既有的价值观体系,当政治制度改革开始激发各式各样的交锋和诉求、甚至倒逼香港主体意识萌发,当贫富差距开始造成社会撕裂和阶层对立,在一定程度上扮演“黏合剂”的香港左翼,却因为试图超越地域、族群、政治立场为基层背书,因为呼吁“和平、理性、非暴力”,而被指责天真、幼稚、不切实际。

在近年接踵而来的政治风暴中,“小心内鬼、勿信左胶”曾被做成黄色警示牌形式的海报广传,而每当观点不同的政治团体或个人陷入论战,或恰逢一个非黑即白需要明确表态的议题,“左胶”总能成为指责对手、中立派、骑墙派甚至“吃瓜群众”的最高频表达。

相应地,阿K口中的“那些人”,亦即“左胶”的对立面取值范围甚广,可能包括坚决维护香港“繁荣稳定”与“超级联系人地位”的建制派;可能包括在“反双非”“反水货客”“抵制自由行”行动中过激言行频出的本土派;也可能包括受害于铅水、围标、泥头垃圾、名目繁多的开发计划,却对时局冷漠、麻木,对自身遭遇没有深刻反思的“小市民”,阿K的一些服务对象;甚至包括为前四者都颇为不齿的“左翼学生”――那些来自名牌大学,满脑子环保女权反全球化,在课堂和网络空间为“平等”与“公义”大打嘴炮,把盆栽、吉他、苹果笔记本乃至宠物狗抱去示威现场,习惯于迎着镜头呐喊、歌唱、控诉与相拥而泣,然后将他们的社会关怀最终定格在相册中的少男少女们。“站出来的人很多,但在基层踏踏实实做事,对‘阶级’有深刻领悟的人,太少了。”

但真正令阿K感到忧虑的,是有志在基层踏踏实实做事的青年人,都在大量流失。

以阿K所在的社会工作领域为例,香港社会福利署社会工作人力需求联合委员会2013年发布的《社会工作人力需求系统2013年报告书》显示,香港年度社工流失率大概为14.5%。《人民日报》此前报道援引业界人士介绍称,入行不到5年和为非政府机构服务的香港社工流失现象最为明显。当遭遇低收入、无偿加班、晋升通道不明朗、自身价值难以实现的内地社工纷纷将香港引用为一个较为理想化的蓝本时,事实却并非如此。

阿K坦言,刚入行时,一份刚够养活自己的薪水,就足以撑起持续抗争、持续与基层同行的理想生活。但随着工作单位“不依附于任何财团或政权”独立地位开始逐渐转化为经济上的压力,随着每个月13000至14000港元的收入开始与密集到必须牺牲休假的工作量不相匹配,现实和精神追求之间的沟壑,开始变得难以弥合。

和阿K一样在无数次谈判、走访、抗争行动中迅速成长起来的青年社工们,最终都会站在这条沟壑面前。内心挣扎之后,他们中的大多数谢幕离开,余下坚持留守的退居管理层,而对专业能力、经验、意志提出最高要求的前线,则只能永远由赤手空拳的新人,徒以一腔热情开拓。

阿K作出了和大多数一样的选择。因为害怕自己的彷徨与纠结将对前线工作造成消极影响;因为相信“收割成果不一定在在任者”。

2016年4月22日,阿K从Facebook收获了126条生日祝福,也迎来了他在劳工组织的最后一日。在生日感言中,阿K把行将告别的那份事业描述为“有意义、有挑战性、有满足感、有价值、让人觉得活着燃烧生命”。一眼看上去,他的Facebook页面“人山人海”:机场空勤、医院清洁工、莫名被解职的报章总编、坚守新界东北的村民、“梁特首”......一张张今日香港的浮世绘,始终多过他自己的日常点滴。

于是,笔者试图窥探一个香港“左翼青年”生活状态的努力终告流产。只是,从通过申诉获得由副学士转读本科的机会,到一次次为工友争取更有尊严的劳动方式,提及抗争已经并可能带来的改变,阿K会本能地多问一句:“还想知道什么?”尽管他对香港的现状,并不抱乐观的态度,尽管说出“改变”二字的时候,他总显得小心翼翼。

-

本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑:谢珊珊

-

快讯最新闻 Hot

-

美国政府结束停摆 但只能运转3周

-

内地女生称在机场被骂娘泼粥 香港网友:快投诉!

-

关门第二天 特朗普急了

-

大陆会“武统”?蔡英文这回改口了

-

计时开始:美国政府关门第一天

-

普通话考试不及格 港生冲进办公室恐吓老师

-

特朗普帮中俄成为世界领袖?纽约时报怕是又砸了自己的脚

-

万豪“痛定思痛”,竟把台湾划到了日本…

-

雪乡导游被指一天打四人 旅行社:游客问题,他怎么不打别人?

-

这波电梯壁咚让不少家长愤怒了…

-

喂派出所吗?救人的民警结婚了吗?

-

任天堂重新定义游戏,童年梦想要实现了……

-

央视体坛风云人物颁奖延期,刘国梁又躺枪了…

-

看完这部国产剧 再也没脸笑话印度神剧了

-

特朗普“假新闻”奖终于公布了

-

“严惩中国剽窃知识产权,罚款大到超乎想象”

-

Copyright ? 2016 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号 互联网新闻信息服务许可证:3112014003

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心