-

儿童节丨穿越时空的儿童书 插图毫无违和感

关键字: 儿童节儿童节童书儿童绘本童书中国童书【2011年,柏林国家博物馆、德累斯顿国家艺术收藏馆、慕尼黑巴伐利亚国家绘画收藏馆和中国国家博物馆在北京联合举办了《启蒙的艺术》展览,除了绘画、雕塑和工艺品,还包括书籍、服饰、玩具、那个时期的科学仪器以及启蒙运动期间应运而生的童书。这次展览令童书推广人姬炤华深为触动——中国童书历史同样悠久,却少见如此全面与精细的梳理。

应德国文化中心·歌德学院之邀,他写下《中国童书的千年脚步》,向国外介绍中国童书历史的同时,也为国内童书出版提供某种依据——从教化功能的”养正于蒙“,到美之启迪的“童年的发现”;从“大师写小书”到图画讲述的“无字书”,书本与孩子的心灵正在不断走近。】

(文/姬炤华,原题为《中国童书的千年脚步》)

“养正于蒙”三千年

中国在很早以前就有专门写给儿童看的书,这些书的目的是要给儿童施以正当的教育,叫做“养正于蒙”,所以古代称儿童教育为“童蒙教育”,用来进行“童蒙教育”的课本就是中国最早的童书。

据东汉史学家班固在《汉书?艺文志》里记载,中国最老的老课本是成书于西周宣王时代,由史官写作的《史籀篇》。

秦汉之际出现了很多蒙学课本,流传最广、影响最大的是汉代史游写作的《急就篇》,《急就篇》内容保罗万象——植物、动物、丝织、医药、器官、乐舞、职官等等,简直就像一部小百科全书。

急就篇

南北朝时,出现了对后世影响最大、流传最久的老课本《千字文》。

千字文

唐代以后,这类课本读物逐渐增多,其中盛行者如《兔园策》,由唐太宗之子李恽命属下编撰。《兔园策》留下了“遗下兔园”的典故:五代时官场的“不倒翁”冯道很被人瞧不起,一日上朝,不知为何冯道总是回头看身后的大臣,大臣们便说冯道一定是弄丢了《兔园策》,嘲讽他上朝应对还要靠蒙学课本。

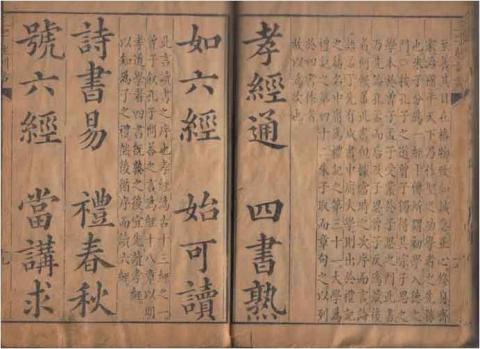

宋代至清代中叶,蒙学课本不但有内容丰富的综合性读物,而且开始分门别类,有专教道德修养的、有专教历史故事的、有专教典章名物的、有专教日用常识的,随着商业的发达和社会的进步,课本中还出现了教授农、工、商实际知识和技艺的内容。这时期的蒙学课本包括《三字经》、《百家姓》、《名贤集》、《增广贤文》、《千家诗》、《唐诗三百首》……还有专教女孩子的《闺训千字文》、《改良女儿经》、《女四书》、《女论语》等等,种类繁多,影响面很广。当时不但入学的儿童诵读,连父母兄长、亲友乡邻、乃至整个成人社会也都熟悉这些课本中的部分内容。

三字经

这些蒙学课本从《急就篇》开始,就大多以韵文写作,后来更采取了对偶句式,听起来悦耳,读起来琅琅上口,不仅情趣盎然,而且容易背诵。由于蒙学课本都有识字功用,所以有些象《急就篇》和《千字文》便追求用字不能重复。到了宋代以后,蒙学课本开始考虑更加适合儿童的特点和兴趣,不仅采用诗歌形式,还加强了故事性,并且配上精美的插画,这也是儿童读物在社会里有那么大影响力,农、工、商各业的成人也都乐于诵读的原因。

不过,中国古代的蒙学课本,特别是宋代以后,多以进行伦理道德说教为其主要任务,灌输皇权专制社会以“三纲五常”为核心的等级观念和愚忠愚孝思想,宣扬以“三从四德”为中心的“男尊女卑”意识,兼有迷信宿命思想掺杂其中。尽管这些蒙学课本中也有大量朴素且具有普适意义的道德规范和人生哲理,如家庭和睦、邻里友善、乐于助人、诚实守信等等。

中国古代的儿童读物不像现代的儿童文学那样是一个独立的文学门类,也没有人将童书视之为艺术作品。当时的人们并不重视儿童,将其视为成人的附庸和财产,教育的目的是要儿童尽快接受成人世界的各种规矩。故事性、诗歌形式、精美插图等等还没有体现出独立的审美价值,只是一种装饰和美化,它们是为道德说教服务的,配合说教和体罚的工具而已,这些形式越优美,其灌输“三纲五常”、“三从四德”思想的效果就越好。这些思想的糟粕和那些朴素的道德规范、人生哲理掺合在一起,深刻地塑造着我们民族的社会心态、文化习俗和国民性格。这是中国古代童书难以回避的问题。

文字遇上图画:“美”的感召力

自插图诞生之日起,它就注定会在童书中扮演重要的角色。因为图画有着文字所无法替代的功能,图画是一种形象语言,而文字恰恰是人类的祖先从形象中提炼出来的抽象符号。俗话说“百闻不如一见”,有许多事物难以靠语言文字来准确表达,比如说“中国状如雄鸡”,如果从未见过地图,就不可能知道中国如何“状如雄鸡”,脑中永远不会有中国疆域的准确形状。清末状元实业家、教育家张謇曾说:“山川都邑,非图不明;户籍水利,非图不清;矿山铁路工商,非图不营”。图画可以言文字不能尽言之事,表文字不能尽表之情。儿童感受世界和我们远古的祖先相同,是用形象来感受、理解和表达的,儿童期也是一个人一生中视觉感受最敏锐的时期。童书的世界终将是插图的海洋。

中国书籍插图的历史和童书的历史一样久远。

真正意义上的书籍起源于简帛。简就是用竹削成的又薄又窄的长片,用火烘烤后在上面写字,多片竹简编缀成册;帛就是丝织品,在以植物纤维做成的纸没有出现以前,丝织品就是绘画书写的载体。因帛更适于绘画,在“简帛并行”的时期,曾有用简和帛相配,用简写文字,用帛绘插图的。

现存最早的简出现于周代,出土的秦简当中就有简单的说明性插图。帛书插画则出现于战国时期,最受世人瞩目的是汉代帛书《天文气象杂占》中的三十幅彗星插图,距今两千两百多年,是世界上现存最早的彗星图。

《天文气象杂占》中的彗星插图

汉代留下了大量的画像石,也就是在石头上刻出来的画。画像石主要用作祠堂、石阙、墓室等葬仪和纪念性建筑的装饰,祠堂是纪念先人的场所,石阙是建在宫殿或陵墓大门两旁的建筑,类似牌坊。在祠堂、石阙上所装饰的画像石中,出现了许多历史人物、历史故事、以及古代典籍中的内容,是一种刻在石头上的书籍插图,也是中国最古老的宣传画呢。

描绘历史故事的汉画像石

-

本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑:钟晓雯

-

快讯最新闻 Hot

-

美国政府结束停摆 但只能运转3周

-

内地女生称在机场被骂娘泼粥 香港网友:快投诉!

-

关门第二天 特朗普急了

-

大陆会“武统”?蔡英文这回改口了

-

计时开始:美国政府关门第一天

-

普通话考试不及格 港生冲进办公室恐吓老师

-

特朗普帮中俄成为世界领袖?纽约时报怕是又砸了自己的脚

-

万豪“痛定思痛”,竟把台湾划到了日本…

-

雪乡导游被指一天打四人 旅行社:游客问题,他怎么不打别人?

-

这波电梯壁咚让不少家长愤怒了…

-

喂派出所吗?救人的民警结婚了吗?

-

任天堂重新定义游戏,童年梦想要实现了……

-

央视体坛风云人物颁奖延期,刘国梁又躺枪了…

-

看完这部国产剧 再也没脸笑话印度神剧了

-

特朗普“假新闻”奖终于公布了

-

“严惩中国剽窃知识产权,罚款大到超乎想象”

-

Copyright ? 2016 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号 互联网新闻信息服务许可证:3112014003

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心